Chroniques de Mali-Lanta

16 mai 2013 | Leila Minano dans International

© Camille Besse, d’après une photo de Julia Pascual

Il y a quatre mois, les forces françaises déferlaient sur le Mali. Quatre mille fusils, la fine fleur de l’armada tricolore, ouvraient la chasse aux jihadistes, dans la place depuis un an. Alors que « nos soldats » entament aujourd’hui leur retrait, Causette est allée partager leur quotidien. Entre saucisson corse et conserves de camembert, chronique d’une guerre française.

Les tranches de saucisse suintent. Il y a du figatellu et du lonzo. Le fromage perle. Autour de la planche, les convives salivent. D’un coup de poignet, Maeva décapsule un Coca sur un coin de table métallique. La belle brune en short tire sur sa cigarette. Le teint tanné et le duvet blondi par le soleil brûlant de la journée, elle se délecte sous le ciel étoilé. À côté d’elle, la partie de belote est terminée. L’alcool a remplacé les cartes en main et les hommes braillent à la grande tablée. Le dénommé Marcel joue les commis dans un joyeux va-et-vient entre les bouteilles et les godets de ses collègues. Ceux qui boudent la bière locale peuvent piocher dans une caisse métallique où le jaune, le Get 27 et les jeux de cartes estampillés « Dieu créa la femme » complètent la scène du banquet franchouillard.

La terrasse d’un PMU d’Ajaccio au mois d’août ? Non, un escadron de chasse de l’armée de l’air au Mali, à 4 000 kilomètres au sud d’un hiver français qui n’en finit pas. C’est dans cette ancienne colonie, grande comme près de deux fois l’Hexagone, que, le 11 janvier, François Hollande a déclaré la guerre aux soldats du jihad, embarquant plus de quatre mille hommes dans une « ouverture de théâtre » comme la France n’en avait pas menée depuis l’Algérie. Bienvenue au coeur de Serval, une opération tricolore.

Conditions de vie extrêmes

© Camille Besse

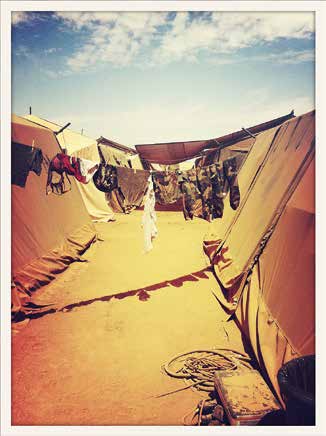

Dans la zone militaire de l’aéroport de Bamako, un millier de bidasses stationnent. C’est ici, au bord du tarmac, à quelques mètres d’une brochette de six Mirage 2000D silencieux, que les mécanos de l’air fêtent l’arrivée d’un colis postal de salaisons corses. Une parenthèse enchantée. Entre deux tentes de matériel, un drapeau malien flotte, barré du totem de l’émission Koh-Lanta. « C’est Mali-Lanta, ici », plaisante l’un des gars. Les conditions de vie sont extrêmes : 46 °C à la mi-journée, la poussière qui se niche partout, les coupures d’électricité, les pertes de mémoire liées au traitement antipalu… On leur avait annoncé quatre semaines de mission. La dixième vient de s’achever. À deux pas de la piste, les quatre-vingts mécanos ont investi une caserne abandonnée avec leurs lits picot. Un fil à linge tendu entre deux manguiers, des chiottes à la turque crasseuses, un drapeau tricolore planté à l’entrée d’une baraque, et les voilà chez eux. Ils dorment à cinq ou six par pièce, isolés dans leur moustiquaire. Des étagères de fortune au tuyau d’arrosage – leur douche pendant un mois et demi –, vu d’ici, on regrette déjà le confort des préfabriqués de Kandahar. « La France envoie les troupes et se pose ensuite la question de leur équipement », raille l’un d’eux.

Gao, Western City

© Julia Pascual

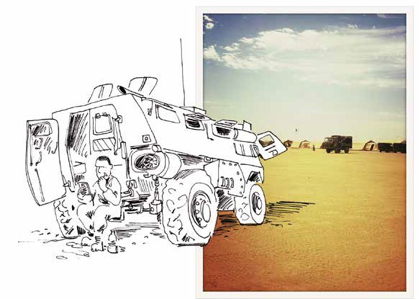

À Bamako, la guerre, on ne l’entend pas. C’est à des centaines de kilomètres plus au nord que les Mirage menacent dans le ciel, au-dessus du massif des Ifoghas, la planque d’al-Qaida au Maghreb islamique (Aqmi). Au lendemain de leur petite sauterie, les mécanos sont à pied d’œuvre dès 5 h 30 pour armer les bombes de 250 kilos sur les monstres d’acier. De l’autre côté de la piste, des gars du rang patientent entre deux conteneurs. Le casque audio sur la tête, le regard perdu dans le vide. Certains somnolent. L’avion qui doit les embarquer, un Hercules de l’armée belge, est enfin prêt. « 1re classe Martin, 1re Dupont *… » Le groupe s’engouffre par la rampe de chargement. Le cargo décolle en rase-mottes. Cap sur Gao, Gao en guerre. L’ancienne tour de contrôle se découpe dans le ciel bleu. Le sable s’enroule et balaie la piste dans un tourbillon. Gao en guerre, c’est Western City… quelques minutes avant un duel au Colt. Crevée de part en part, la bâtisse aux quatre vents porte encore les marques des combats qui ont opposé, fin février, les islamistes du Mujao (Mouvement pour l’unicité et le jihad en Afrique de l’Ouest) aux soldats français venus les déloger. Deux mois après, derrière un couloir de check-points et de sacs de sable montés en barricades, un village gaulois est sorti de terre. À quelques pas de la plus grande ville du Nord-Mali, « la base » est une petite enclave de France d’où l’on ne sort qu’en véhicule blindé.

Les tentes kaki au carré, ponctuées par des camions, des blindés et des conteneurs, s’alignent le long des artères. Il est 19 heures et le jour est tombé d’un coup d’un seul. Sur les réchauds de campagne, les rations de combats mitonnent. Au menu : tartiflette, potée savoyarde et camembert en conserve qu’on fait glisser avec des biscuits insipides. On arrose le festin de bière, température théière.

Sur la terrasse de la tour de contrôle, le colonel Mistral, le boss de la base, savoure sa pipe du soir. 1,90 m de calme, une coupe à ras, pas une miette sur l’uniforme, l’officier à des airs du général de Gaulle, en plus avenant. Mistral saisit une brosse et, dans un mouvement rodé, brique ses rangers : « Cette guerre, on la mène pour la France. Ce combat est juste, je ne veux pas que mes filles tombent un jour sur un Mohamed Merah dans le métro et sautent sur une bombe. » Le colonel n’a pas besoin de convaincre ses hommes. Le discours est partout le même. Mistral a parlé, il est temps d’aller se coucher. Il faut profiter de la brise nocturne pour fermer l’œil. Les gardes du corps du colonel se glissent sous leur moustiquaire, collés à leur compagne, un petit calibre lustré à souhait.

« on n’a jamais vu ça »

© Camille Besse, d’après une photo de Julia Pascual

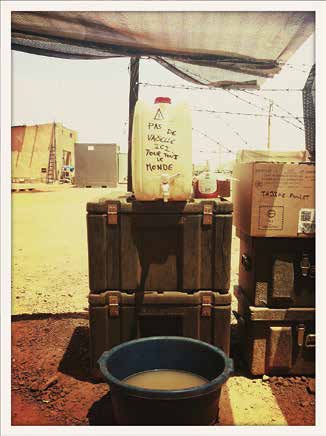

Dès 6 heures, le camp s’anime dans une odeur de café lyophilisé. Ici, un artilleur se rase au blaireau sur les marches d’un camion ; là, un autre trie des déchets. Quelques heures par jour, les douches de campagne aspergent à plein régime l’eau filtrée du Niger sur les corps fourbus. Au cœur de la ville-champignon, l’antenne chirurgicale avancée (ACA). Arrivé aux premières heures de la prise de Gao, le personnel médical vit en autarcie dans l’attente des blessés. Sous une tente réfrigérée, des brancards, du matériel de soin entassé. « On fait de la chirurgie de guerre, explique Chloé, infirmière. On a eu des blessés par balles, des victimes d’engins explosifs improvisés comme des pneus remplis de clous… » Sa collègue appuie : « Cela n’a rien à voir avec les autres opérations, comme l’Afghanistan, où l’on disposait d’une clinique en dur. Ici, on fait avec les moyens du bord. » La soignante insiste sur la rudesse du théâtre malien : « Nos soldats, ils ramassent vraiment et, croyez-moi, ils ne sont pas du genre à se plaindre, mais ils sont jetés avec vingt-quatre heures de ration et six litres d’eau au milieu de nulle part. Ils marchent avec au moins 40 kilos sur le dos, sous 50 °C… On n’a jamais vu ça. » À l’arrivée : déshydratation sévère, coups de chaleur, diarrhées… et le choc de la guerre.

Trois psychologues sur le terrain

Le lieutenant Julien *, la vingtaine, a vécu au Mali son premier combat : « L’ennemi était là, à 50 mètres, j’ai tiré, raconte-t-il, ému. Sur le moment, je n’ai pas réfléchi. Mais le soir, on y pense, on se dit qu’on aurait pu mourir, c’est bizarre. Et puis le lendemain on recommence. » Dans la tête des soldats, la bataille ne fait que commencer : selon l’équipe, les traumas sont si nombreux que trois psychologues ont été envoyés sur le terrain. « Il y a des hommes qui ont déjà combattu en Afghanistan, relate une soignante de l’ACA. Ils ont des flashs sur le terrain malien… C’est très difficile à gérer. » Une collègue renchérit : « Certains sont choqués de découvrir que les combattants d’en face sont des adolescents complètement drogués, alors qu’on leur avait vendu des terroristes… Ils sont pères de famille, aussi… Ils sont mal. »

Enfin, la mort de cinq camarades en deux mois leur a mis un coup au moral : « Quand on perd un mec sur le terrain, même si on ne le connaissait pas, on voit le véhicule qui revient, son meilleur pote dépité, qui se met à pleurer », raconte, la gorge nouée, un chef d’engin. Une règle s’impose à tous : « Un mec qui a un coup de mou, on le laisse pas tout seul. »

Mettre une droite à son voisin

© Julia Pascual

Les soldats fuient l’inactivité comme la peste : « S’ils restent trop longtemps à attendre, c’est là que ça cogite, explique un officier de com. Notamment vis‑à-vis des familles. » Le conjoint qui est loin, le dernier qu’on n’a pas vu naître… Les bidasses bricolent pour se mettre du baume au cœur : un rab de crème Yabon pour le dessert ou de crédit téléphonique pour la France… Mais quand la promiscuité pèse, il suffit d’une étincelle. Dans l’une des petites cantines de section, les règles de cohabitation ont été listées sur un tableau Velleda : « Tolérance zéro : chacun nettoie sa table et sa gamelle », « Les fumeurs jettent leur mégot »… « Les supérieurs sont là aussi pour éviter les tensions, explique l’adjudant Delphine. Moi, j’amène de temps en temps mes jeunes au foyer. Je préfère les écouter plutôt qu’ils aillent mettre une droite à leur voisin. » Le foyer a ouvert il y a un mois : « Avant, les soldats maliens se sont fait un fric fou en nous revendant à prix d’or ce qu’ils avaient acheté à l’extérieur de la base », ironise un soldat. Pendant quelques heures autorisées, on y consomme nourriture, alcool et cigarettes. Ce soir-là, un écran plat retransmet un match de rugby. Sans les treillis et les crânes rasés, on se croirait dans un rade de l’Ovalie. Mais nous sommes toujours à Mali-Lanta. Et la sirène qui retentit sonne la fin de la partie. Les militaires accélèrent le pas dans la lueur des phares. Première rafale. « Aucun problème, commente un caporal-chef. Vous avez plus de chances de gagner au Loto que de vous faire tirer dessus. » On aurait dû jouer. Une explosion déflagre l’obscurité. Les blindés démarrent, les soldats suréquipés rebondissent comme des cosmonautes. Star Wars au Mali. Dans la tour de contrôle, branle-bas de combat, les tireurs d’élite grimpent sur le toit, même la juriste a troqué ses dossiers contre un fusil Famas. Mais, ce soir, l’ennemi ne viendra pas frapper aux portes du camp.

La propagande qui s’active

Dix jihadistes ont pénétré dans Gao, une furieuse envie de mourir chevillée au corps (trois d’entre eux portaient des ceintures d’explosifs). À l’issue de vingt-quatre heures d’affrontements, six moudjahidine seront tués. Quand ça « tique », les troupes qui « vont au contact » ne font pas dans la dentelle. Au détachement de coopération civilo-militaire (Cimic), on garde son arme à la ceinture, car c’est une tout autre méthode qu’on emploie.

Dans les rangs de cette unité très spéciale, on cause volontiers politique, influence. Censés « favoriser l’intégration de la force, en particulier auprès des populations locales » – une formule fleurie pour désigner la « propagande » –, les dix gars du Cimic évoluent à part sur la base. « On travaille sur la perception des gens, pour qu’ils ne nous voient pas comme une menace », résume le colonel Aldo, à la tête de l’équipe. Au contact des Maliens, le Cimic, c’est « le thermomètre de la population ».

« Les gens accueillent notre armée dans la joie, commente un soldat. Mais rien n’est acquis, ils ont peur des représailles, ils peuvent se retourner. Mais il ne faut pas juger. Combien de Français étaient des résistants pendant la guerre ? »

Bartolone en campagne

© Camille Besse, d’après une photo de Julia Pascual

Pour se faire aimer, le Cimic a financé la restauration du marché de Gao et rencontré les principaux leaders d’opinion. Il s’est aussi lancé dans un travail de coopération avec les radios locales. Sans complexe : « On a proposé d’intégrer des reportages sur l’armée, détaille le colonel. On leur écrit les messages à diffuser et ils les traduisent. » Demain, les hommes d’Aldo ont « convié » les radios à couvrir la venue sur la base du président de l’Assemblée nationale française. Riche idée : les journalistes de Gao comprendront peut-être mieux que nous ce qui emmène Claude Bartolone aussi loin de son perchoir. Bartolone, chemisette blanche et pantalon beige, descend comme il peut du Transall. Dans son sillage, une dizaine de journalistes. Les soldats, au garde-à-vous sous un soleil de plomb, ont été tenus de cirer leurs bottes pour, peut-être, avoir la chance de serrer la pince « à un mec qui n’est pas Hollande ».

« Tu sais ce qu’il fout là ? » interrogent les confrères. Non. « Il est venu se faire tirer le portrait avec les soldats », se moque un officier de com. Tandis que Bartolone mène la revue, discrète- ment, un militaire alpague Causette. « Vous voulez un scoop ? Regardez ! » Et de soulever sa semelle mangée par l’usure : « On marche à même le sol, on a été obligés de donner notre deuxième paire aux collègues qui n’en avaient plus… On n’en peut plus. » Trop tard : Bartolone, qui aurait pu faire voter un budget chaussures, est déjà loin. Un discours plus tard, la photo est en boîte : il remonte dans le Transall. Demain, il sera accueilli à Paris. En grande pompe.

Leïla Miñano et Julia Pascual

* Les noms ont été modifiés.