Les rues du cancer

26 septembre 2022 | Anne-Laure Pineau dans France

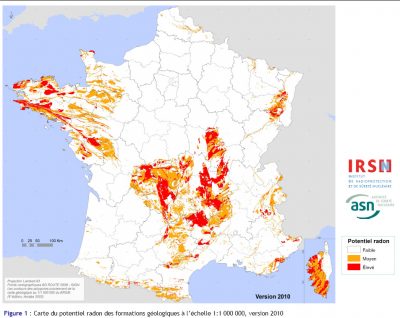

Carte du potentiel radon des formations géologiques, version 2010 © IRSN

Le gaz radon est incolore et inodore. Comme un mage sortant de sa lampe, il s’exfiltre des sols granitiques en toute discrétion et se répand dans l’air de la cave, du bureau, d’une stabulation, d’une chambre d’enfant. Enfermé, stressé, il se reproduit tout seul. Plus il est enfermé, plus il est agressif et s’infiltre dans les corps vivants. Le gaz radon tue 1 000 à 3 000 personnes par an en France et nul – ou presque – ne le connaît. Il avance masqué : le gaz radon est radioactivement naturel, naturellement radioactif. Mais parfois ce n’est pas la nature qui l’aide à remonter à la surface : dans les années 1990 par exemple, Areva a fermé ses mines d’uranium françaises après avoir extrait puis donné pendant des décennies et au tout-venant des millions de tonnes de gravats faiblement chargés de radioactivité. Des quidams se sont retrouvés exposés sans le savoir à des irradiations pas très naturelles. C’est le cas de Michel.

La couleuvre endormie

Le bocage des Mauges c’est comme une mer agitée force 5 : les collines verdoyantes semblent avaler les petits bois, les fermes et les châteaux d’eau. Quand on roule à vive allure sur les lacets de bitume sans montagne, on peut avoir mal au cœur. Juché sur l’une de ces buttes, le petit clocher gris de Roussay fait le compte des heures et des morts. Quelques centaines de toits d’argile et un bon millier d’âmes se serrent autour de lui, dans cette commune coincée dans le pli de quatre départements, la Vendée, le Maine-et-Loire, les Deux-Sèvres et la Loire-Atlantique. Depuis son faîte, le sommet de l’église surveille une armée de petits calvaires, croix et crucifix, qui ornent chaque carrefour de la campagne. Dans ce coin très rural et catholique, évangélisé au Xe siècle avant d’être rasé par les Vikings, la croix fut d’abord une façon de marquer le paysage, puis de s’acheter un paradis. Dans les collines qui entourent le petit bourg, deux cratères remplis d’eau semblent prendre la commune en étau. Ce sont les anciennes mines d’uranium. L’un allongé et turquoise comme les eaux des Bahamas, la Baconnière, l’autre noir et rond comme une pupille animale, profondeur 38 mètres, celle de l’Anjougerie. Par temps clair on pourrait presque y distinguer l’ancienne route qui serpente et qui file dans le creux de la mine. Un centre de plongée y a coulé un avion et un camion de pompier pour hommes grenouilles débutants et aguerris.

Michel Raud est retraité de la menuiserie ; quand il fait son jardin c’est en bras de chemise et en chapeau de paille. Il est de ces personnes qui ont les yeux qui rient et le verbe bien pendu. Ses mains de travailleurs, veineuses et lisses, ont vu passer des générations de buffets. Aujourd’hui, c’est son jardin qui bénéficie de son coup de main. Ses plans de salades jouxtent son ancien atelier ; quand il y entre, il pousse le pan droit de la porte. Un jour, l’ancien artisan a trouvé sur le seuil une couleuvre endormie. Il n’est pourtant pas peureux mais maintenant il avance à pas plus prudents au cas où elle serait encore là, tapie derrière les petits buissons qui poussent le long du mur. À l’intérieur, dans la chaleur poussiéreuse et la lumière de tôle plastique, il retrouve son fatras rassurant qui l’attend. Un vaisselier et quelques buffets comptent les décennies pour qu’on leur refasse une santé. Sur le sol en béton, une quantité de belles planches de chênes prennent racine. Des jouets des années 1980 sont remisés là, avec des paniers, un lit d’appoint, des glacières, des papiers et un monceau d’outils de toutes sortes. Son atelier, Michel l’a fait construire en 1980, à l’époque où il en eu marre de fabriquer des meubles pour les autres. Il s’est dit que c’était le moment ou jamais de s’installer à son compte. Depuis l’apprentissage, il était passé de patron en patron dans les villages alentours. C’est avec eux qu’il avait appris à créer des champs de fleurs sur des planches de merisier.

Sa menuiserie est une bâtisse bien organisée avec une salle pour les vernis et un grand espace où transformer des chênes canadiens en chambres complètes. Pendant dix ans, en dehors des livraisons, il a passé là le plus gros de ses journées : c’était une époque où l’on avait la culture du beau meuble, où le catalogue IKEA n’était pas dans chaque boîte aux lettres, où l’on aimait les bahuts, ces murs de bois où ranger l’apéro, la sono, les photos de famille, la vaisselle en grès et le service de mariage. Il avait dans l’idée de prolonger un jour le bâtiment, si les affaires continuaient de tourner. Mais en 1990, touché par des deuils et victime d’un mauvais payeur, lui-même victime d’un mauvais payeur, Michel a dû se résoudre à mettre la clé sous la porte et à trouver du travail ailleurs, à la Séguinière, aux Herbiers… Un jardin et un verger ont remplacé le projet d’agrandissement. Il a eu beau se former sur le tas aux nouvelles machines et même surveiller le CAP menuiserie au Centre de formation d’Apprentis du coin, ça n’a duré que quelques années avant qu’il soit viré comme un malpropre, comme il dit. Du coup, dégoûté du meuble, il a préféré laisser les buffets prendre la poussière et garder son atelier pour rendre service, bricoler, s’adonner à la vannerie, faire des petits travaux, ou faire son jardin, au lieu de chercher à nouveau du travail. Un petit cordon ombilical avec sa vie d’avant en somme.

Michel n’a pas long pour faire le trajet atelier-maison. Depuis son chemin à la couleuvre, il reprend la rue de la Moine, laisse derrière lui la salle communale, le garage et l’usine qui attendent indéfiniment des repreneurs. Le pavillon de Michel et de son épouse jouxte celui des voisins. Quelques plates-bandes au pied des volets de bois vernis et un petit sentier constellé de pâquerettes montrent combien ici on aime soigner l’entrée des visiteurs et des petits-enfants.

Un matin de 2013, Michel est tranquille à bricoler chez lui quand Jean-Luc Jarret, le correspondant local de Ouest-France, qui est aussi son ami, lui passe un coup de fil. Le ton n’est pas à la conversation badine ; le journaliste est tombé sur une info et fait son petit Hermès en prévenant les gens : « Michel, y a des fiches à la mairie en rapport avec les mines d’uranium. Y en a une qui te concerne, tu ferais bien d’aller voir, elles seront plus là demain. »

Quelques mois auparavant, Jean-Luc a publié un article sur l’école privée de la commune, infestée de radon. Il y raconte que l’on a installé dans la classe un système de ventilation spécial. Ça n’a pas fait grand bruit, les enfants sont exposés depuis des lustres à des gaz radioactifs, mais tout le monde s’en fout, y en a partout du radon, d’après Jean-Luc. Michel raccroche, il est songeur. Il a autre chose à faire que courir à la mairie. Mais son petit doigt a un pressentiment. Alors il le suit.

D’un pas sûr, il remonte la rue de la Moine, passe sans un regard devant l’impressionnant crucifix qui fait l’angle et tombe sur la mairie, à la fois austère et charmante avec sa courte façade en béton. Personne dans le hall ; la secrétaire, fidèle à son poste, lui tend un dossier contenant une trentaine de pages. Il s’isole dans une pièce jouxtant l’entrée de la mairie et entame la lecture du document. Sur la page de garde, le titre du document n’est pas tellement alarmant. « Recensement des stériles miniers uranifères. » En bas, le sigle d’Areva – le roi de l’uranium français, le Goliath du kilowatt – et le nom de sa commune, Roussay. On explique dans le document que des « stériles » issus des mines d’uranium ont été réutilisés dans son village. « Stérile », Michel comprend déjà que ce n’est pas si stérile que ça : le recensement montre aussi la radioactivité que dégagent le radon émanant de ces roches. Il a tout le temps qu’il veut pour lire, alors il le prend. Les pages tournent. Il est écrit que les relevés de radiométrie ont été faits par hélicoptère en 2010. C’est vrai qu’il en passe souvent des hélicoptères, pour surveiller les lignes à haute tension ou les irrigations des champs… et pour mesurer la radioactivité, apparemment.

L’atelier tacheté de orange

Dans l’esprit de Michel Raud, ça évoque la lointaine histoire de Tchernobyl, en 1986. Il se souvient qu’à l’époque on avait leurré les gens avec des propos rassurants, on avait affirmé que le nuage ne passerait jamais les frontières mais ça s’était retrouvé dans les mamelles des vaches en Savoie. Page suivante, des graphiques pédagogiques représentent l’échelle de la radioactivité et évoquent les plages de Rio, les radios du poumon. Le pire c’est le paquet de cigarettes par jour. D’emblée le truc se veut rassurant : les chiffres à venir dans l’étude se placeraient en dessous de la limite réglementaire pour le public. Pas de quoi s’affoler alors ? Michel cherche la fameuse fiche dont parlait Jean-Luc, celle qui le concerne. Tiens, des cartes du coin. Elles sont bariolées de grands traits jaunes et d’un camaïeu de points allant du vert au rouge qui recouvrent des chemins que Michel prend parfois à pied. Des stabulations dans les fermes alentours, des allées… et l’aire de jeu en face de son hangar, fiche n° 823. Sur la fiche suivante il reconnaît même la petite façade si familière de son antre. Les photos ont été prises un lendemain de pluie on pourrait presque sentir l’odeur douce du petrichor. Les arbres sont nus, c’était l’hiver. Sur le schéma représentant son petit atelier vu du ciel, des points verts s’attachent en grappes à la façade sud-est, beaucoup de orange sous la salle des vernis. Mauvais signe ? Le graphique avec des longues tiges vert kryptonite indiquent les « débits de photons ». Ça ne lui ne lui parle pas trop, pas plus que le chiffre de la radiotoxicité indiquant, 0,83 msV/an, à touche-touche avec la radio des poumons et la limite réglementaire d’exposition.

Michel a des stériles miniers sur son lopin de terre et ça fait crépiter le détecteur. Il revoit les premiers coups de pelleteuses de l’entrepreneur qui avait dû niveler le terrain avant de construire les quatre murs de la menuiserie. Il revoit les camions vider des tonnes de cailloux ; il ne savait pas qu’ils venaient de « la mine », encore moins qu’ils pouvaient être radioactifs. Car « la mine », dans le coin, ça a été quelque chose de positif, pas comme les usines de chaussures, mais quand même. De 1954 à 1992, une petite dizaine de mines ont été creusées sous des fermes centenaires à Roussay, Torfou, Gorges et Treize-Vents, pour exploiter des filons d’uranium et de radium endormis sous les couches de granit qui composent une grande partie de l’ouest de la France, de Rennes à Limoges. Encore traumatisés par la guerre, les ouvriers agricoles en mal de patron avaient pris leurs pelles et leurs pioches pour travailler pour la Cogema (devenue Areva, puis Orano) qui employait à tour de bras. Au début, ils ne savaient pas trop ce qu’ils remontaient dans les chariots. Des gens de partout, des gueules noires du Nord, de costauds Polonais et de solides Italiens, sont venus poser leurs valises et creuser le sol. Ça a un peu chamboulé les mentalités : ces personnes amenaient avec elle la Sainte Barbe, le syndicalisme, et ils n’allaient pas à la messe tous les dimanches. On avait construit une cité pour héberger les gens, qui étaient logés, chauffés par l’entreprise. Les commerçants du village étaient contents, certains ouvriers de la chaussure un peu jaloux car à eux on ne payait pas le chauffage. À la grande mine de l’Ecarpière, à une dizaine de kilomètres de Roussay le long de la Moine, une usine traitait aussi l’uranium pour en faire ce qu’on appelle du yellow cake mais qui n’a rien à voir avec un gâteau : c’est le composant du combustible pour les centrales et les bombes.

Le ballet des poids lourds

À l’époque, Michel observait, comme tous les habitants les allers-retours incessants des camions circulant des mines de Roussay à l’usine de l’Ecarpière, sans bâches de protection, sans tambour ni trompette. Up and down, up and down. On ne craignait rien, on ne savait pas grand-chose. Ça aurait été des chargements de paille, ça aurait été la même limonade. Dans les villages que traversent ces routes, à Roussay, à Montfaucon, à Saint-Crespin-sur-Moine, les gens parlent de « rues du cancer » : des routes où chaque maison exposée aux allers et venues des chargements aurait été touchée par le grand mal. Le voisin de Michel utilise cette expression, sa belle-mère est morte d’un cancer des poumons sans jamais avoir grillé une cigarette. À Montfaucon, Marie-Cécile a enterré plusieurs membres de sa famille et tout le monde pense aux camions de la Cogema. Selon l’agence régionale de santé, aucuns chiffres ne viennent officiellement étayer cela. Mais c’est ce qu’on dit. Par ce grand ballet de poids lourds, 4 000 tonnes d’uranium ont été transportées et 4 millions de tonnes de roches ont été disséminées. Dans le cadre d’une relation de bon voisinage, explique Orano. En ce temps-là, nul ne s’inquiétait vraiment de savoir si ces gros graviers étaient pollués. On préférait peut-être ne pas se poser la question : c’était gratuit. Une grosse partie a été cédée aux travaux publics pour construire les axes routiers de Cholet à Nantes, pour remblayer des chemins de champs… mais pas que. Comme le maçon que M. Raud avait engagé, beaucoup de travailleurs du dimanche ont été se servir pour bétonner une allée d’accès à la maison, faire les fondations d’un garage… ou d’une chambre d’enfant. Aucun panneau n’indiquait que ces cailloux dégageaient becquerel ou millisievert, les unités de mesure de la radioactivité. Depuis, l’usine de l’Ecarpière a été démantelée. La mine qui s’y trouvait a été comblée, un gigantesque crassier avec plus de 7 millions de tonnes de déchets a été créé pourvu de tout un système d’étanchéité. Il a été recouvert d’une prairie interdite au public. Au début, Areva y a planté des arbres non locaux qui ont fini par crever. Depuis la route de Montfaucon, on dirait une lame de fond verdoyante qui va engloutir le clocher de Saint-Crespin-sur-Moine et ses ouailles.

Dans la petite salle vide de la Mairie de Roussay, Michel pourrait presque entendre la voix d’Élise Lucet. Quelques années auparavant, il avait regardé un documentaire de « Pièces à conviction » sur le Limousin et ses remblais radioactifs. On y voyait une petite dame qui occupait son temps libre à s’agiter avec un compteur Geiger sur les routes du coin. On y voyait aussi un agriculteur dégoûté parce que son bâtiment sur-infesté était désormais invendable ; qu’allait-il léguer à ses enfants sinon une pomme pourrie. Il y avait aussi un ancien mineur à la voix tordue par une trachéotomie qui expliquait que des déchets partaient en camion tous les jours battre les campagnes pour faire des parkings. Le fait que la mine de l’Ecarpière et son usine figure à la toute fin du documentaire, ça, Michel l’avait oublié. La retraite c’est le repos du guerrier. Pour certains. Pour Michel, c’est l’angoisse qui tombe là où on ne l’attendait pas. « Complément d’étude ou intervention, une concertation est prévue afin de statuer sur la nécessité à intervenir ». Voici comment se termine la fiche qui concerne l’atelier de Michel : Areva le contactera sans doute. La plupart des autres cas ne portent pas cette annotation. Quand Michel a fini la lecture du rapport, il prend soudainement conscience qu’il aurait passé dix ans à travailler et suer sang et eau dans une atmosphère toxique. Quand il rapporte le dossier à la secrétaire, la porte du bureau du maire est ouverte. Michel connaît bien l’édile, il a été conseiller municipal pendant de longues années. À peine le temps de parler de sa situation qu’on lui rétorque : « T’en as profité, maintenant faut assumer ». Le sang de Michel ne fait qu’un tour : il devrait assumer d’avoir été empierré de déchets radioactifs sans le savoir ? Il en parlera aux personnes d’Areva, quand elles viendront.

Les saisons passent dans le village de Roussay et Michel a appris que des dizaines et des dizaines de communes étaient concernées par les remblais nocifs, des centaines de fiches. À Piriac, on a dû fermer un camping. À Saint-Crespin-sur-Moine, Mme la maire a pris les choses au sérieux et envoyé son conseil faire du porte à porte pour expliquer les choses. Pendant des mois et des mois, Michel attend que quelqu’un frappe à la sienne, de porte, pour lui dire s’il va lui pousser un troisième bras, ou quand on le débarrassera de ce qui dort là, sous le béton. Ils ont dit qu’ils viendraient.

Brasser de l’air

Un jour, une voiture s’arrête devant l’allée, plusieurs personnes font le tour du chemin d’accès, mesurent des trucs et repartent. Pas un mot. Plus tard, on le prévient : la préfecture va envoyer quelqu’un, avec des gens d’Areva. Ils débarquent finalement un peu plus d’un an après sa lecture à la mairie. Michel a prévu le coup et a demandé à son homonyme voisin Michel Mouillé d’assister à la réunion. Son camarade de vannerie, aussi menuisier que lui, est employé au Centre permanent d’initiatives pour l’environnement du canton, le CPIE, et n’a pas sa langue dans sa poche. Et surtout, le jeune homme aux petits rires gênés connaît bien les problèmes de radon. Il est curieux de voir comment Areva peut parvenir à se justifier. Dans le rôle des observateurs écolo-conscients, il est secondé par l’énergique Marie-France Gauthier, présidente de l’association Moine et Sèvre pour l’avenir. Derrière son large sourire et ses gestes électriques se cache une véritable encyclopédie de la pollution. Elle est montée sur mille ressorts et donne autant de son temps dans la lutte contre le nucléaire que pour l’amitié franco-allemande (sa ville est jumelée avec une cité outre-Rhin). Elle connaît le dossier de l’Ecarpière par cœur et a rencontré des dizaines et des dizaines de M. Raud dans la région. L’entrevue se veut explicative : voilà ce qui a été relevé, voilà ce qui pourra être fait pour extraire le gaz radon émanant des stériles. En écoutant les chiffres, énoncés de façon neutre, Michel n’est pas très à l’aise : l’appareil pointe 29 000 becquerels et des brouettes par-ci, 17 000 et des poussières par-là, la moyenne qu’on lui donne concernant l’atelier où il a passé tant d’années à raboter, sculpter, scier, se monte à plus de 5 000 becquerels par m3 sans aération… L’échelle européenne limite l’exposition à 300 becquerels. Michel demande des infos et la réponse de la dame d’Areva est hésitante : « Ce sont des stériles assez chargés, sans doute un camion aura été mal aiguillé avant d’atterrir chez vous ». Un technicien viendra, l’informe un contractuel missionné par Areva, pour installer une ventilation de part et d’autre du bâtiment, afin de créer une sorte de courant d’air sous-terrain continuel.

LE TECHNICIEN (pensant tout haut). — On pourrait enlever tout ce que contient le bâtiment, retirer la dalle de béton, gratter le sol et enlever stériles, graviers, sables et boues contaminées, remettre du béton, remettre les objets et tout serait fini.

M. RAUD (enthousiaste). — Ah oui ! Et pourquoi vous ne le faites pas ?

LE TECHNICIEN (revenu à la réalité). — Parce que c’est trop cher, c’est pas comme si c’était une maison d’habitation où là on ferait les travaux d’extraction.

M. RAUD (tentant le coup). — Mais ne pouvez-vous pas au moins installer des panneaux solaires pour alimenter les machines de la ventilation ?

LE TECHNICIEN (baissant les bras). — On pourrait le faire mais ça créerait un précédent : tout le monde voudra ses panneaux.

Fin de la discussion, on remballe. Quand tout le monde est parti, Michel se retrouve un peu dépité dans sa caverne de tôle et de bois, avec son radon toujours là.

Les mois passent ; Michel vit sa vie et profite de sa famille. Les petits-enfants naissent et grandissent avec papi mamie toujours dans les parages, quand la nounou fait défaut. On apprend ensemble à faire le jardin, à ramasser dans la nature de longues herbes que l’on tissera patiemment pour faire de jolies étoiles de Noël. Pour son baptême, la petite dernière aura un joli panier d’une dizaine de centimètres. Quand il vient à l’atelier, Michel aère un peu plus qu’avant. Il pourrait presque oublier la promesse d’Areva de venir installer des ventilations, même si de temps à autre il parle avec son voisin M. Mouillé, l’autre Michel, qui depuis a claqué la porte du CPIE pour lancer sa micro entreprise d’éducation à l’environnement et prendre de la distance avec un certain green-washing. Pas d’intrigue politique ni de lobbyisme, on ne sert la soupe à personne quand on apprend aux gens à construire des fours en argile. Ensemble ils sont d’accord : si l’on ne fait pas grand cas des déchets de la mine dans le coin, c’est parce qu’on ne crache pas dans la main qui nourrit. Ici, on respecte le patron qui met du beurre dans les épinards. Marie-France prend aussi des nouvelles, ensevelie sous un monceau de rapports surlignés, l’oreille tendue vers les lanceurs d’alerte, elle tient les comptes et suit méticuleusement les dossiers.

Un jour, quelqu’un appelle chez Michel pour l’informer que l’on va prendre des mesures ; un autre, un type se présente à la porte au nom d’Areva et finalement annonce qu’il ne pourra rien faire. Quand enfin, miracle, un gars de Lorient arrive avec des tuyaux en tout genre. Il s’est spécialisé dans les appareils d’extraction de radon – qui viennent tout droit d’Amérique et, Michel le comprend vite, il est hyper au courant parce qu’il est concerné lui aussi. Il a du radon chez lui, mais uniquement naturel. Au temps des dinosaures, Roussay, comme Lorient, c’était les Alpes et le granit est resté là, au-dessous, comme une vieille dent de sagesse, avec son vilain radon. Michel, comme tant d’autres, a eu droit au petit bonus du déchet nucléaire. À la fin de l’installation, le type se veut rassurant : les deux extracteurs ronronnent déjà et pour que le radon ne puisse pas s’échapper, chaque fissure du béton a été comblée par une résine spéciale. Le sol est tout ridé de blanc. Michel a beau respecter le bonhomme, il a l’impression qu’il y a un peu de poudre de perlimpinpin dans cette histoire de résine : les rainures entre les dalles de béton ne sont pas comblées. Ces espaces-là ne réagiraient pas comme des fissures, paraît-il.

En cadeau d’adieu, Michel signe un papier dégageant Areva de ses responsabilités. Sa fiche sera rangée dans des dossiers classés. Sans formation, mais avec un mode d’emploi, c’est à lui désormais qu’incombe le maintien en l’état du matériel, qu’il faudra faire fonctionner 24/24. C’est 100 kWh par mois, Michel a compté. À peu près 15 euros de son budget mensuel – pas une paille – à consacrer à la gestion de l’erreur d’une corporation pas très propre. Mais Michel signe. S’il avait été moins fatigué, plus jeune, peut-être aurait-il fait la révolution, battu la campagne le poing en l’air. Parce que bon, même s’il a une santé de fer, il pourrait bien couver quelque chose avec tout ce radon respiré en même temps que les poussières. Qui sait ? D’ailleurs à combien se mesure le coût de l’inquiétude ? Payer quand on s’est fait rouler, c’est un peu fort. Cependant il signe. Son atelier et le terrain qui va avec seront sans doute invendables. Que lèguera-t-il à ses enfants ? Mais quoi faire ? Il signe par dépit.

Dans la petite rue qui remonte derrière l’ancien garage, face à la salle communale, l’ancien atelier de M. Raud est là, comme un navire qui a connu de belles tempêtes. Il a vu défiler la grande époque des cahiers de commandes remplis, il a connu le temps plus dur où l’on revend les machines, puis les doux moments des cueillettes. Posé sur son petit lit de graviers irradiés, l’atelier laisse aujourd’hui à grands coups de watts s’échapper son poison. Aux cris des scies mécaniques et aux poussières de sciures a succédé le bruit lancinant des deux monstres extracteurs. Un murmure agaçant, une soufflerie qui a l’air de se moquer. Au pays du radon, Goliath gagne toujours à la fin.